Suchfunktion

Physik

Vorbemerkungen

-

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Bildungsplan zeichnet sich durch Inhalts- und Kompetenzorientierung aus. In jeder Bildungsplaneinheit (BPE) werden in kursiver Schrift die übergeordneten Ziele beschrieben, die durch Zielformulierungen sowie Inhalts- und Hinweisspalte konkretisiert werden. In den Zielformulierungen werden die jeweiligen fachspezifischen Operatoren als Verben verwendet. Operatoren sind handlungsinitiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. Die für das jeweilige Fach relevanten Operatoren sowie deren fachspezifische Bedeutung sind jedem Bildungsplan im Anhang beigefügt. Durch die kompetenzorientierte Zielformulierung mittels dieser Operatoren wird das Anforderungsniveau bezüglich der Inhalte und der zu erwerbenden Kompetenzen definiert. Die formulierten Ziele und Inhalte sind verbindlich und damit prüfungsrelevant. Sie stellen die Regelanforderungen im jeweiligen Fach dar. Die Inhalte der Hinweisspalte sind unverbindliche Ergänzungen zur Inhaltsspalte und umfassen Beispiele, didaktische Hinweise und Querverweise auf andere Fächer bzw. BPE.

Der VIP-Bereich im Bildungsplan umfasst Vertiefung, individualisiertes Lernen sowie Projektunterricht. Im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden Stunden sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt und bei der Weiterentwicklung ihrer personalen und fachlichen Kompetenzen gefördert werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nutzen diese Unterrichtszeit nach eigenen Schwerpunktsetzungen auf Basis der fächerspezifischen Besonderheiten und nach den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Der Teil „Zeit für Leistungsfeststellung“ des Bildungsplans berücksichtigt die Zeit, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Leistungsfeststellungen zur Verfügung steht. Dies kann auch die notwendige Zeit für die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS), Nachbesprechung zu Leistungsfeststellungen sowie Feedback-Gespräche umfassen.

Fachbezogene Vorbemerkungen

Physik ist eine lebendige Wissenschaft. In ihrer modernen Form ist sie in 400 Jahren seit Kepler und Galilei aus dem Bestreben erwachsen, Gesetzmäßigkeiten in den Abläufen der Naturphänomene und im Aufbau der materiellen Welt zu erkennen, sie zu beschreiben und immer wieder zu überprüfen. Dieser Grundgedanke spiegelt sich in den Denk- und Arbeitsweisen der Physik wider, die gemeinsam mit den physikalischen Inhalten unverzichtbarer Bestandteil eines modernen naturwissenschaftlichen Unterrichts sind. Im Fach Physik wird die naturwissenschaftliche Vorgehensweise, nämlich die empirische Erforschung der Welt im Wechselspiel mit der Theoriebildung, in ihrer Bedeutung für Technik und Zivilisation erkannt. Dabei wird auch deutlich, wie sich das naturwissenschaftliche Entdecken von dem reinen technischen Erfinden unterscheidet.

Der Bildungsplan legt das Anforderungsniveau gemäß der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss der Kultusministerkonferenz in diesem Fach zu Grunde. Am Beruflichen Gymnasium werden die Zusammenhänge von Physik mit Technik in Forschung, Wirtschaft und Umwelt vermittelt. Die Physik bildet nicht nur die Grundlage für technische und medizinische Entwicklungen, sondern sie prägt in vielerlei Hinsicht unser Leben in einer hochtechnisierten Gesellschaft. Technische Entwicklungen bergen neben Chancen auch Risiken mit teilweise weitreichenden Folgen für Umwelt und Gesellschaft. Es gilt, diese im Fach Physik zu erkennen und zu bewerten.

Der Physikunterricht leistet wesentliche Beiträge zum Kompetenzaufbau der Schülerinnen und Schüler. In der natürlichen Umwelt finden sich vielfältige Phänomene, welche durch naturgesetzliche Zusammenhänge erklärbar sind. Ebenso gibt es physikalische Eigenschaften, Systeme und Objekte, die mit den menschlichen Sinnen nicht unmittelbar wahrnehmbar sind, wie beispielsweise elektrische Ladungen, Felder, Atome und Quanten, die erst durch die Physik zugänglich werden.

Von besonderer Bedeutung sind die Erkenntnisse der modernen Physik. Umwälzende Entdeckungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben das Weltbild der Physik – und in der Folge die Sicht des Menschen auf die Welt – grundlegend verändert. Die Grundzüge dieser weitreichenden Veränderungen mit ihren Folgen für das Selbstverständnis des Menschen und für unseren von den technischen Errungenschaften geprägten Alltag zu kennen, gehört im 21. Jahrhundert zur Allgemeinbildung.

Physik setzt den Mut voraus, „sich seines eigenen Verstandes zu bedienen“ und sie verheißt Erfolg, wenn dies mit Anstrengung und mit Disziplin geschieht. Zur Anstrengung gehört das Beobachten, das Vermessen und Erklären, das Entwickeln treffender Begriffe, das Einüben der hierfür benötigten Sprache, der experimentellen und theoretischen Methoden.

Ziel des Physikunterrichts ist es, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, den Blick für Vorgänge in ihrer Umwelt zu schärfen und dass ihnen dabei das Aspekthafte des Bildes der Physik von der Welt bewusst wird. Derartige Betrachtungen geben Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, ihre Umwelt bewusst und mit Neugier wahrzunehmen, Fragen zu stellen und ihr Vorwissen zu prüfen. Sie können durch eine physikalische Deutung ausgewählter Naturerscheinungen ihr Verständnis der Natur vertiefen.

Getreu dem Leitgedanken, die Menschen zu stärken und die Sachen zu klären, findet im zeitgemäßen Physikunterricht neben der Entwicklung eines Physikverständnisses auch Persönlichkeitsbildung und eine Vorbereitung auf das Berufsleben statt. Zusätzlich zu den übergeordneten Erziehungszielen werden fachspezifische Erziehungsziele angestrebt, z. B.- genaues Beobachten und präzises Beschreiben von Naturphänomenen und Vorgängen üben,

- eigene Vorstellungen (Präkonzepte) reflektieren sowie – gegebenenfalls – die Bereitschaft zum Konzeptwechsel stärken.

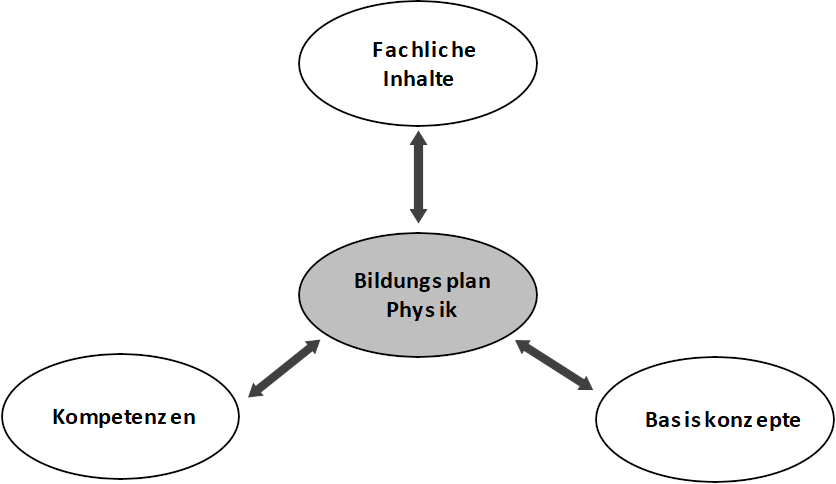

Diese Kernelemente (siehe Abbildung) werden im Folgenden beschrieben und ihre gegenseitigen Wechselbeziehungen erläutert.

Diese Kernelemente (siehe Abbildung) werden im Folgenden beschrieben und ihre gegenseitigen Wechselbeziehungen erläutert.

Fachliche Aussagen zum Kompetenzerwerb in der Mittelstufe

Naturwissenschaftliche Kompetenz zeigt sich darin, die charakteristischen Eigenschaften sowie die Bedeutung der Naturwissenschaften in unserer heutigen Welt zu verstehen. Sie befähigt die Lernenden, naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, um Fragestellungen zu erkennen, naturwissenschaftliche Phänomene zu beschreiben und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Kompetenz schließt auch die Bereitschaft mit ein, sich reflektierend mit naturwissenschaftlichen Ideen und Themen auseinanderzusetzen und ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern darüber hinaus Problemstellungen zu bewältigen, die wir heute noch nicht kennen.

Der Bildungsplan für den Physikunterricht zielt deshalb auf das Verständnis und die Anwendung grundlegender physikalischer Begriffe, Gesetze, Konzepte und Modelle ab. Gelungene naturwissenschaftliche Bildung zeigt sich in der Fähigkeit, physikalische Fragestellungen zu erkennen, physikalisches Wissen anzuwenden, aus physikalischen Fakten Schlussfolgerungen zu ziehen und Bewertungen aufgrund einer naturwissenschaftlich-rationalen Abwägung vorzunehmen. Dazu sind sowohl inhaltsbezogene als auch prozessbezogene Kompetenzen nötig.

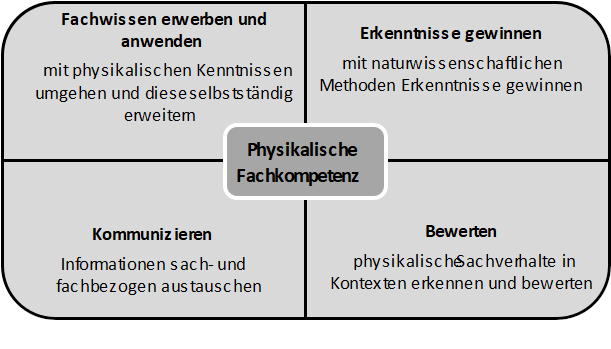

Die Bildungsstandards der KMK definieren bezüglich der physikalischen Fachkompetenz vier Fachkompetenzbereiche, die – wie auch in den anderen Naturwissenschaften – eine Inhaltsdimension und eine Handlungsdimension umfassen. Die Inhaltsdimension wird überwiegend im Kompetenzbereich Fachwissen, die Handlungsdimension in den Kompetenzbereichen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung dargestellt. Inhalts- und handlungsbezogene Kompetenzen greifen ineinander und werden in der Regel gemeinsam erworben. Durch das Zusammenwirken der vier Fachkompetenzbereiche entwickelt sich die physikalische Fachkompetenz. Die Kompetenzbereiche im Einzelnen umfassen im Wesentlichen:

Die Kompetenzbereiche im Einzelnen umfassen im Wesentlichen:- Fachwissen: Die physikalischen Fachinhalte (wie z. B. physikalische Phänomene, grundlegende Begriffe und Modelle und deren Gültigkeitsbereiche) können auf vier Basiskonzepte (Materie, Wechselwirkung, System und Energie) zurückgeführt und mit deren Hilfe strukturiert und sowohl horizontal wie vertikal vernetzt werden.

- Erkenntnisgewinnung: Die Denk- und Arbeitsweise in der Physik findet in diesem Fachkompetenzbereich ihren Niederschlag. Durch das Experimentieren und das Entwickeln von Fragestellungen werden Kompetenzen neu erworben oder vorhandene weiterentwickelt. Die Verknüpfung gewonnener Erkenntnisse mit bereits geläufigen Konzepten, Fragestellungen und Theorien führt zur Fähigkeit, physikalische Phänomene zu erkennen und zu erklären.

- Kommunikation: Für einen fachbezogenen reflektierenden Informationsaustausch gilt es eine Kommunikationskompetenz zu entwickeln, in der eine sachgemäße Verknüpfung von Alltags- und Fachsprache gelingt. Neben der verbalen Form des Kommunizierens lassen sich physikalische Zusammenhänge je nach Kontext und Inhalt auch in anderen Formen wie der symbolischen und mathematischen Form darstellen.

- Bewertung: Teil einer zeitgemäßen Allgemeinbildung ist das Heranziehen physikalischer Denkmethoden und Erkenntnisse, um physikalisch-technische und gesellschaftliche Entscheidungen zu bewerten.

Zu beachten ist, dass die Vermittlung sowohl der inhaltsbezogenen wie auch der prozessbezogenen Kompetenzen gezielt in der Unterrichtsplanung und in den Lernzielkontrollen zu berücksichtigen ist. Damit wird es zu einem wichtigen Ziel des Physikunterrichts, die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Anwenden physikalischer Denk- und Arbeitsweisen zu führen und explizit eine möglichst weitgehende Durchdringung von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen zu ermöglichen.

Denk- und Arbeitsweisen

Die Schülerinnen und Schüler lernen im Physikunterricht Denk- und Arbeitsweisen kennen und wenden diese integrativ über alle Schuljahre an.

Die Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 8- beschreiben ihre Beobachtungen bei Naturerscheinungen und Experimenten und stellen getrennt davon mögliche Erklärungen dar.

- ermitteln wichtige Bestandteile und Eigenschaften unter einer gegebenen Fragestellung.

- ordnen die zur Beschreibung von beobachteten Phänomenen möglichen physikalischen Größen hinsichtlich ihrer Relevanz.

- erörtern Vermutungen zum möglichen Zusammenhang zwischen physikalischen Größen.

- bauen Experimente auf, um Vermutungen zu überprüfen, führen die Experimente durch, werten die Ergebnisse der Experimente aus.

- ermitteln aus einer Proportionalität eine Definitionsgleichung.

- stellen einfache Zusammenhänge zwischen zwei physikalischen Größen in einem Diagramm dar und erläutern bei einem gegebenen Diagramm den Zusammenhang zwischen den beiden gegeneinander aufgetragenen Größen.

- schätzen bei Aufgaben Größenordnungen ab und führen bei Lösungen von Aufgaben Plausibilitätsbetrachtungen durch.

- führen einfache Berechnungen unter Berücksichtigung der Maßeinheiten durch, beschreiben einfachste Formeln verbal und erläutern den Wirkungszusammenhang der in einfachsten Formeln enthaltenen physikalischen Größen.

- stellen in einfacher Form Aspekte der modernen Physik dar.

Die Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 9- ermitteln und interpretieren Informationen aus einem Diagramm.

- beschreiben einfache Formeln und erläutern den Wirkungszusammenhang der in einfachen Formeln enthaltenen physikalischen Größen.

- überprüfen die Aussage und die Gültigkeit eines physikalischen Gesetzes.

- entwickeln einfache Modelle und zeigen den Unterschied zwischen den Phänomenen und den Modellen auf.

Die Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 10- beschreiben Zusammenhänge zwischen mehr als zwei physikalischen Größen und stellen Vermutungen über die Zusammenhänge dieser Größen dar. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Versuchsstrategien zur Überprüfung der Vermutungen.

- erläutern die Gültigkeit von Modellen.

Fachliche Inhalte

Die fachlichen Inhalte sind exemplarisch aus dem Fächerkanon Physik ausgewählt und vermitteln den Schülerinnen und Schülern das unabdingbare Basiswissen, das zum Aufbau der Fachkompetenz notwendig ist. Bei der Stoffauswahl kann keine vollständige Übersicht über die typischen kanonischen Themen erreicht werden. Vielmehr wird eine möglichst effiziente Darstellung der grundlegenden Konzepte, also der physikalischen Kernideen, angestrebt. Im Zweifelsfall geht Tiefe vor Breite.

Basiskonzepte zur Strukturierung der fachlichen Inhalte

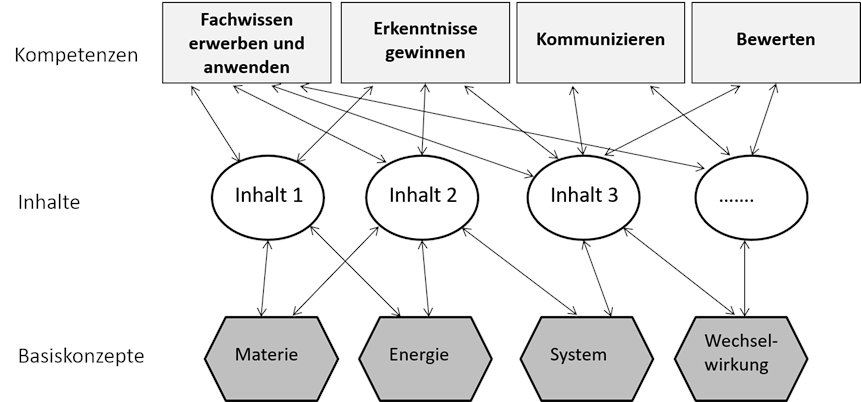

Die Fachinhalte des vorliegenden Bildungsplanes sind in thematische Bildungsplaneinheiten strukturiert und nehmen Bezug auf die Basiskonzepte Materie, System, Wechselwirkungen und Energie.

Diese grundlegenden fachlichen Konzepte besitzen über einzelne Sachgebiete hinweg in der Physik, den Natur- und Ingenieurwissenschaften eine große Bedeutung für den Aufbau, die Strukturierung und die Vernetzung von Fachwissen.

Sie beinhalten:- zentrale, aufeinander bezogene Begriffe, Prozesse und Modellvorstellungen,

- themenverbindende, übergeordnete Regeln und Prinzipien,

- konvergierende und verknüpfbare Handlungsmöglichkeiten.

Die Basiskonzepte werden über die Klassenstufen hinweg in unterschiedlichen fachlichen Zusammenhängen wiederholt aufgegriffen, thematisiert und ausdifferenziert. Das kumulative Lernen führt zu einer kontinuierlichen Entwicklung von Fachkompetenzen. Die Basiskonzepte unterstützen einen systematischen Wissensaufbau und somit den Erwerb eines strukturierten und mit anderen Natur- und Ingenieurwissenschaften vielseitig vernetzten Wissens. Mit ihrer Hilfe sind die Lernenden in der Lage, detailliertes Fachwissen in größere fachliche und lebensweltliche Zusammenhänge einzuordnen. Sie bieten den Lernenden eine Orientierung gegenüber ständig neuen Erkenntnissen und Herausforderungen und ermöglichen es ihnen, Sachverhalte situationsübergreifend aus bestimmten Perspektiven anzugehen.

Physikalisches Fachwissen, wie es durch die vier Basiskonzepte charakterisiert und strukturiert wird und das Verständnis von Zusammenhängen, Konzepten und Modellen dienen der weiteren Erkenntnisgewinnung und der Problembearbeitung offener, kontextbezogener Aufgabenstellungen. Die Basiskonzepte für den Mittleren Schulabschluss wurden im Jahr 2004 von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Sie lassen sich durch Zuordnung von fachlichen Inhalten konkretisieren.

Die wechselseitigen Beziehungen zwischen Kompetenzen, Inhalten und Basiskonzepten

Die Wechselbeziehungen zwischen Kompetenzen, Inhalten und Basiskonzepten gehen aus der folgenden Abbildung hervor: Die Bedeutung der physikalischen Inhalte wird durch die Kompetenzorientierung nicht herabgestuft, sondern verändert: Die physikalischen Kompetenzen werden an Inhalten erworben, welche durch die Basiskonzepte strukturiert sind.

Die Bedeutung der physikalischen Inhalte wird durch die Kompetenzorientierung nicht herabgestuft, sondern verändert: Die physikalischen Kompetenzen werden an Inhalten erworben, welche durch die Basiskonzepte strukturiert sind.

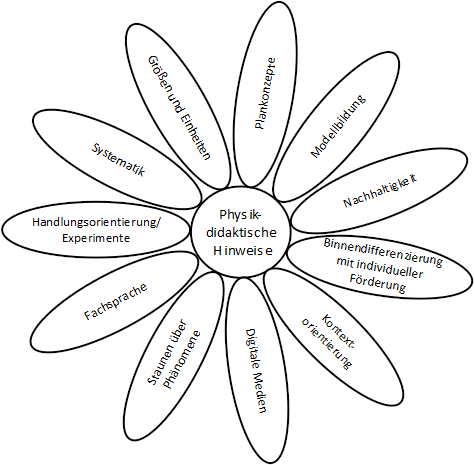

Didaktische Hinweise

Die Gestaltung eines Physikunterrichts, der die Entwicklung der geforderten Kompetenzen unterstützt, sollte sich an den im Folgenden beschriebenen (fach‑) didaktischen Hinweisen orientieren. Staunen über Phänomene

Staunen über Phänomene

Voraussetzung für die Entwicklung des naturwissenschaftlichen Verständnisses ist die Fähigkeit, über Naturvorgänge und Gesetzmäßigkeiten beim Ablauf dieser Naturvorgänge staunen zu können. Aus dieser Fähigkeit ergibt sich einerseits der Drang, naturwissenschaftliche Fragen zu stellen und andererseits entsteht hieraus die notwendige Motivation, sich mit möglichen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen.

Kontextorientierung

Die größtmögliche Einbeziehung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in den Physikunterricht schafft eine gute motivationale Grundlage für das Lehren und Lernen.

Handlungsorientierung – Experimente

Prozessbezogene Kompetenzen werden durch das eigene Tun erworben.

Binnendifferenzierung und individuelle Förderung

Auf eine heterogene Klassenzusammensetzung soll durch angemessene Binnendifferenzierung und durch individuelle Förderung reagiert werden.

Nachhaltigkeit

Ein zentrales Ziel des Physikunterrichts ist ein nachhaltiges Physikverständnis. Entscheidend hierfür sind das Üben, das Wiederholen und das Vertiefen. Der angemessene Einsatz moderner digitaler Medien, offene Aufgaben und Problemstellungen, die verschiedene Lösungswege zulassen, sichern die Anwendbarkeit des erlernten Wissens und der erworbenen Kompetenzen auch auf neue, unbekannte Zusammenhänge in der Zukunft.

Systematik

Bei der Übertragung erarbeiteter Konzepte auf unbekannte Gebiete werden gemeinsame Strukturen zunächst unterschiedlich scheinender Sachgebiete erkannt. Dabei stehen nicht die willkürliche Anhäufung von Detailwissen, sondern das exemplarische Erarbeiten wesentlicher Zusammenhänge in einem Bereich und das anschließende Übertragen auf einen anderen Bereich im Vordergrund.

Modellbildung

Bei der Entwicklung einer physikalischen Betrachtungsweise der Naturvorgänge spielt die Modellbildung eine zentrale Rolle: Die Schülerinnen und Schüler erleben an ausgewählten Beispielen den Modellbildungsprozess, begreifen, worin sich brauchbare von weniger gut brauchbaren Modellen unterscheiden und erkennen, dass und wo naturwissenschaftliches Denken seine Grenzen hat.

Präkonzepte

Ausgehend von den Naturphänomenen werden physikalische Begriffe und Konzepte entwickelt und dann fach- und situationsgerecht angewendet. Sofern vorhanden, werden dabei Präkonzepte kritisch überprüft und – falls sich die Präkonzepte als Misskonzepte herausstellen sollten – überwunden.

Fachsprache

Ausgehend von der Alltagssprache werden die Schülerinnen und Schüler im Verlaufe des Unterrichts zunehmend sicherer im Gebrauch der Fachsprache und stärken ihre Fähigkeit zur Abstraktion. Physikalische Sachverhalte sind grundsätzlich zunächst verbal zu formulieren und erst im zweiten Schritt zu mathematisieren.

Größen und Einheiten

Die Schülerinnen und Schüler gehen mit physikalischen Größen und den Einheiten fachgerecht um. Sie entwickeln die Fähigkeit, in Größenordnungen zu denken, bzw. Größenordnungen bei offenen Fragestellungen abzuschätzen (Stichwort: „Fermis Lösung“).

Digitale Medien

Medien, wie Modellbildungssysteme, Simulationen, Computeralgebra-Systeme, Videos usw., sind dann für den Lernerfolg gewinnbringend, wenn sie zielgerichtet eingesetzt werden. Simulationen und ähnliche Programme sollten jedoch in keinem Fall im Physikunterricht ein ausführbares Experiment ersetzen.

Hinweise zum Aufbau und zur Umsetzung des Bildungsplans

Der Aufbau des Bildungsplans gibt den Fachlehrerinnen und Fachlehrern die Möglichkeit, auf die jeweilige Situation an der Schule einzugehen.

Die den Fachgebieten zugeordneten Zeitrichtwerte sollen den vorgesehenen Tiefgang verdeutlichen. Die im Bildungsplan vorgenommene Zuordnung der einzelnen Themen zu den Schuljahren ist einzuhalten. Veränderungen der vorgeschlagenen Abfolge der Bildungsplaneinheiten innerhalb eines Schuljahres sind möglich.

Die in den einzelnen Schuljahren ausgewiesene Einheit „Aspekte der modernen Physik“ (Physik des 20. und des 21. Jahrhunderts) kann als eigenständige Einheit oder integriert in den anderen Bildungsplaneinheiten unterrichtet werden.

Bildungsplanübersicht

Klasse 8

|

Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP) |

20 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

|

|||||||

|

BPE 1 |

Mechanik 1: Bewegungen und Kräfte |

18 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler nutzen grundlegende Größen der Kinematik zur Beschreibung von Bewegungen. Sie erläutern die Änderungen von Bewegungszuständen sowie die Verformung von Körpern mithilfe des Kraftbegriffs. Sie planen Experimente zu Fragestellungen der Mechanik, führen diese aus und werten sie mithilfe geeigneter Medien aus. Sie unterscheiden physikalische Begriffe von Alltagsbegriffen.

|

||

|

BPE 1.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Bewegungen verbal und deuten diese anhand von Diagrammen. Sie erläutern Bewegungsabläufe mit physikalischen Größen. |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||

|

BPE 1.2 |

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Änderungen von Bewegungszuständen und Verformungen mithilfe von Kräften. Sie beschreiben die Zusammenhänge in Form von Ursache-Wirkungs-Aussagen und vergleichen den physikalischen Kraftbegriff mit dem Alltagsgebrauch des Begriffes „Kraft“. |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||

|

BPE 1.3 |

Die Schülerinnen und Schüler überprüfen einfache Gesetze der Statik anhand von Experimenten und wenden diese Gesetze an. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

BPE 2 |

Optik |

12 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben optische Phänomene zunächst in ihrer Alltagssprache und dann zunehmend in der Fachsprache. Die optischen Phänomene werden mittels der Strahlenoptik dargestellt und erklärt. Die Lernenden übertragen die Kenntnisse auf einfache optische Geräte. Sie beschreiben einfache Experimente zur Zerlegung von weißem Licht in seine Spektralfarben.

|

||

|

BPE 2.1 |

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen experimentell optische Phänomene, beschreiben diese – ausgehend von ihrer Alltagssprache – zunehmend in der Fachsprache. Die Schülerinnen und Schüler wenden das Strahlenmodell zur Erklärung der beobachteten Phänomene an. |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||

|

BPE 2.2 |

Mithilfe des Strahlenmodells des Lichts erklären die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise einfacher optischer Geräte. |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

|

BPE 3 |

Akustik |

8 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben akustische Phänomene und untersuchen diese experimentell. Sie verbinden ihre Wahrnehmungen mit der physikalischen Beschreibung.

|

||

|

BPE 3.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben akustische Phänomene. Sie erklären, wie Schall wahrgenommen wird. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 3.2 |

Die Schülerinnen und Schüler erklären die Ausbreitung des Schalls. Sie deuten die Lautstärke mit der Amplitude und die Tonhöhe mit der Frequenz der Schallwelle. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 4 |

Aspekte der modernen Physik 1 |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler diskutieren Aspekte der modernen Physik. Dabei reflektieren sie über die Bedeutung der Anfangsbedingungen zur Beschreibung einer Bewegung und über die Rolle des Bezugssystems.

|

||

|

BPE 4.1 |

Die Schülerinnen und Schüler erklären die grundlegende Bedeutung des Bezugssystems zur Beschreibung von Bewegungen. Die Schülerinnen und Schüler erörtern die Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

BPE 5* |

Vertiefung der Optik |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler lernen durch weitere Anwendungen die technischen Möglichkeiten einer Linse kennen. Mit der Spektralanalyse erkennen die Schülerinnen und Schüler eine physikalische Untersuchungsmethode kennen.

|

||

|

BPE 5.1 |

Die Schülerinnen und Schüler erklären, wie man mit einer Brille Fehlsichtigkeiten ausgleichen kann und beschreiben die Methode der Spektralanalyse. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

BPE 6* |

Astronomie |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler lernen Sonne, Mond und Planeten als Bestandteile unserer weiteren Umwelt kennen. Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Bewegungen der Himmelskörper als Ursache der Lichterscheinungen auf der Erde und am Himmel. Sie erlangen Kenntnisse über Entfernungen im Weltall und über Lebenszyklen von Sternen.

|

||

|

BPE 6.1 |

Die Schülerinnen und Schüler nennen die wichtigsten Objektarten und ordnen diese im Weltall, auch nach Größe und Entfernungen. Sie wenden dabei passende Längeneinheiten an. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

BPE 6.2 |

Die Schülerinnen und Schüler erklären astronomisch bedingte Lichterscheinungen. Sie diskutieren Anzeichen für die Gültigkeit des kopernikanischen Weltbildes. |

||

|---|---|---|---|

|

|||

|

BPE 6.3 |

Die Schülerinnen und Schüler nennen Energiequellen, Entwicklungsphasen und Zustände von Sternen. |

||

|---|---|---|---|

|

|||

|

BPE 7* |

Vertiefung der Akustik |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Akustik als interdisziplinäres Fachgebiet kennen. Der Einsatz von Schallwellen in der medizinischen Diagnostik und zu technischen Zwecken sind wichtige Anwendungen der Akustik. Musikinstrumente dienen zur Erzeugung von Tönen. Durch einen gezielten Schallschutz wird die Schallübertragung vermindert.

|

||

|

BPE 7.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Hörbereich und Stimmumfang. Sie bewerten Schallschutzmaßnahmen. Musikinstrumente werden von den Schülerinnen und Schülern beschrieben und klassifiziert. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

Klasse 9

|

Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP) |

20 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

|

|||||||

|

BPE 8 |

Mechanik 2: Energie – Arbeit – Leistung |

16 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben energetische Vorgänge in Alltag und Technik.

Dabei unterscheiden sie zwischen dem physikalischen Energiebegriff und dem Alltagsgebrauch des Begriffes Energie und ordnen Alltagsformulierungen wie „Energieerzeugung“ und „Energieverbrauch“ physikalisch ein. |

||

|

BPE 8.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben qualitativ die Energieformen. Ausgehend von der Berechnung der Lageenergie wenden sie den Energieerhaltungssatz auf einfache Beispiele an. |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

|

BPE 8.2 |

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Experimente zur Fragestellung der mechanischen Leistung und werten diese qualitativ und quantitativ aus. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 9 |

Mechanik 3: Flüssigkeiten und Gase |

10 |

|---|---|---|

|

Mithilfe des Druckes und der Auftriebskraft erklären die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen aus der Alltagswelt.

|

||

|

BPE 9.1 |

Die Schülerinnen und Schüler geben die Definition des Drucks an und wenden diesen zur Erklärung einfacher Geräte an. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 9.2 |

Ausgehend von dem hydrostatischen Druck erklären die Schülerinnen und Schüler das Zustandekommen des Auftriebs in Flüssigkeiten und in der Atmosphäre. Mithilfe der Auftriebskraft erklären sie Beobachtungen und Erfahrungen aus der Alltagswelt. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 10 |

Wärmelehre 1: Grundlagen – Thermisches Verhalten von Festkörpern und Flüssigkeiten |

12 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und vergleichen Aggregatzustände von Stoffen. Sie verknüpfen mit der Temperaturänderung das thermische Verhalten von Festkörpern und Flüssigkeiten. Energieumwandlungen und -übertragungen spielen eine wichtige Rolle bei thermischen Prozessen. Energieaspekte werden von den Schülerinnen und Schülern in Umweltfragen einbezogen.

|

||

|

BPE 10.1 |

Die Schülerinnen und Schüler erklären die physikalischen Größen Temperatur und thermische Energie. Sie beschreiben damit die Wärmeübertragung und wenden ihre Kennnisse bei Energiesparmaßnahmen an. |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||

|

BPE 10.2 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das Verhalten von Festkörpern und Flüssigkeiten bei Temperaturänderungen. Die Längenänderungen von Festkörpern infolge von Temperaturänderungen werden berechnet. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

BPE 10.3 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und berechnen an thermischen Vorgängen Energieumwandlungen und -übertragungen. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 11 |

Aspekte der modernen Physik 2 |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler diskutieren Aspekte der modernen Physik. Dabei erkennen sie die grundlegende Bedeutung der Erhaltungssätze in der modernen Physik und erfahren eine erste Begründung des fundamentalen Zusammenhangs zwischen Energie und Masse.

|

||

|

BPE 11.1 |

Die Schülerinnen und Schüler erläutern die grundsätzliche Bedeutung von Erhaltungssätzen mithilfe einfacher Beispiele aus der modernen Physik. |

||

|---|---|---|---|

|

|||

|

BPE 11.2 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Zusammenhang zwischen Energie und Masse und wenden diesen Zusammenhang in einfachen Berechnungsbeispielen an. |

||

|---|---|---|---|

|

|||

|

BPE 12* |

Umweltphysik, alternative Energiequellen |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Problematik der Energiegewinnung und Energiebereitstellung auseinander und sie diskutieren dabei deren Auswirkungen auf die Umwelt.

|

||

|

BPE 12.1 |

Die Schülerinnen und Schüler erörtern die Vor- und Nachteile von Alternativen zur aktuellen Technik in der Bereitstellung von Energie für Industrie, Haushalt und Verkehr. |

||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||||||

|

BPE 13* |

Physikalische Weltbilder |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler kennen das Weltbild der klassischen Physik und die Grundzüge des Weltbilds der modernen Physik. Sie erfahren, dass sich das Physikalische Weltbild im steten Wandel befindet.

|

||

|

BPE 13.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben in groben Umrissen das Weltbild der klassischen Physik und das Weltbild, wie es die moderne Physik zeichnet. Sie stellen in stark vereinfachter Form dar, wie sich der Übergang vom Weltbild der klassischen Physik zum Weltbild der modernen Physik vollzog. Sie beschreiben in Grundzügen das Weltbild der modernen Physik. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

BPE 14* |

Grundgedanken der Relativitätstheorie |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler vertiefen die in den Bildungsplaneinheiten „Moderne Physik 1 und 2“ gewonnenen Erkenntnisse und erhalten einen groben Überblick über die Grundgedanken der Speziellen Relativitätstheorie. Die Schülerinnen und Schüler erkennen auch ohne Rechnungen die Grenzen der gewohnten Geschwindigkeitsaddition bei Relativbewegungen und die besondere Rolle der Lichtgeschwindigkeit.

|

||

|

BPE 14.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Geschwindigkeitsaddition bei Relativbewegungen und die Folgerungen aus der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

Klasse 10

|

Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP) |

20 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

|

|||||||

|

BPE 15 |

Wärmelehre 2: Thermisches Verhalten von Gasen |

10 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe der Gasgesetze die Zustandsänderungen idealer Gase erklären. Sie wenden dabei die Modellvorstellung der kinetischen Gastheorie an. Die Schülerinnen und Schüler bewerten den Treibhauseffekt und diskutieren Lösungsansätze.

|

||

|

BPE 15.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und berechnen das Verhalten von idealen Gasen mithilfe der Zustandsgrößen Druck, Volumen und Temperatur. Die Gesetzmäßigkeiten werden in Diagrammen dargestellt. Sie erklären die Funktionsweise von technischen Anwendungen mit den Grundbegriffen der Thermodynamik. |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||

|

BPE 15.2 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Ursachen der globalen Erwärmung und bewerten die verschiedenen Lösungsansätze. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 16 |

Grundgrößen der Elektrizitätslehre |

16 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler wenden die grundlegenden Größen der Elektrizitätslehre zur Beschreibung der Phänomene der Elektrostatik an. Sie führen Experimente zum einfachen und verzweigten Stromkreis durch. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden insbesondere die Begriffe elektrische Energie und elektrische Leistung. Sie setzen sich kritisch mit den Alltagsbegriffen zur Elektrizität auseinander.

|

||

|

BPE 16.1 |

Die Schülerinnen und Schüler führen einfache Experimente zur Elektrostatik durch und erklären die Phänomene mit den Begriffen Ladungstrennung und Influenz. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 16.2 |

Die Schülerinnen und Schüler erklären die Größen Spannung und Stromstärke und führen hierzu Messungen durch. Sie nennen die Wirkungen und die damit verbundenen Gefahren des elektrischen Stroms und sie erläutern die Schutzmaßnahmen bezüglich des elektrischen Stroms im Haushalt. |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

|

BPE 16.3 |

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die Zusammenhänge zwischen Stromstärke, Spannung, Leistung und elektrischer Energie. Sie bestimmen und diskutieren ihren persönlichen Energiebedarf. |

||

|---|---|---|---|

|

|||

|

BPE 16.4 |

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln experimentell den Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke. Sie berechnen aus der Definition des elektrischen Widerstandes fehlende Größen des Stromkreises. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Gesetze des verzweigten und unverzweigten Stromkreises. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

BPE 17 |

Elektromagnetismus |

10 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen und beschreiben magnetische und elektromagnetische Phänomene sowie deren Anwendung in Natur und Technik. Sie gewinnen Einblicke in das physikalische Feldkonzept.

|

||

|

BPE 17.1 |

Die Schülerinnen und Schüler erklären magnetische Grunderscheinungen und stellen statische magnetische Felder dar. |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

|

BPE 17.2 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und erklären grundlegende elektromagnetische Phänomene und deren technische Anwendungen. |

||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||

|

BPE 18 |

Aspekte der modernen Physik 3 |

8 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler diskutieren Aspekte der modernen Physik. Sie setzen sich mit der Struktur der Materie, Kernzerfällen und den Eigenschaften radioaktiver Strahlung auseinander. Hierbei erfahren sie von den Bemühungen der Menschheit, zu ergründen, wie die uns umgebende Materie im Innersten aufgebaut ist.

|

||

|

BPE 18.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Entwicklung der Atommodelle. Sie erläutern den Aufbau von Atomkernen und beschreiben den Unterschied von Elementen und Isotopen. |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

|

BPE 18.2 |

Die Schülerinnen und Schüler benennen und beschreiben \( \alpha \)-, \( \beta \)-, \( \gamma \)-Strahlung mithilfe ihrer Eigenschaften. Sie nennen die Maßeinheiten für radioaktive Strahlung. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 19* |

Wetterkunde |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie sich die Wetterphänomene physikalisch erklären lassen.

|

||

|

BPE 19.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und erklären Wetterphänomene. |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

|

BPE 20* |

Grundgedanken der Quantenphysik |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass in der Quantenphysik vertraute klassische Konzepte und Begriffe der Inhaltsspalte infrage zu stellen sind.

|

||

|

BPE 20.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben mithilfe eines geeigneten Experiments, dass klassische Konzepte und Begriffe in der Quantenphysik infrage gestellt werden müssen. |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

BPE 21* |

Elemente der Kernphysik |

6 |

|---|---|---|

|

Die Schülerinnen und Schüler bewerten Chancen und Risiken bei der Nutzung von Kernenergie.

|

||

|

BPE 21.1 |

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Unterschied von natürlicher und künstlicher Radioaktivität und benennen die Vor- und Nachteile der Nutzung der Kernphysik in Technik und Medizin. |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

Operatorenliste

Anforderungsbereiche

Im Anforderungsbereich I beschränken sich die Aufgabenstellungen auf die Reproduktion und die Anwendung einfacher Sachverhalte und Fachmethoden, das Darstellen von Sachverhalten in vorgegebener Form sowie die Darstellung einfacher Bezüge.

Im Anforderungsbereich II verlangen die Aufgabenstellungen die Reorganisation und das Übertragen komplexerer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Anwendung von Kommunikationsformen, die Wiedergabe von Bewertungsansätzen sowie das Herstellen einfacher Bezüge.

Im Anforderungsbereich III verlangen die Aufgabenstellungen das problembezogene Anwenden und Übertragen komplexer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Auswahl von Kommunikationsformen, das Herstellen von Bezügen und das Bewerten von Sachverhalten.

| Operator | Erläuterung | Zuordnung AFB |

|---|---|---|

| abschätzen |

durch begründete Überlegungen Größenordnungen physikalischer Größen angeben

|

II |

| analysieren, untersuchen |

unter einer gegebenen Fragestellung wichtige Bestandteile oder Eigenschaften herausarbeiten, untersuchen (beinhaltet unter Umständen zusätzlich praktische Anteile)

|

II, III |

| anwenden |

einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen

|

II |

| aufbauen (Experimente) |

Objekte und Geräte zielgerichtet anordnen und kombinieren

|

II |

| auswerten |

Daten, Einzelergebnisse oder sonstige Elemente in einen Zusammenhang stellen und gegebenenfalls zu einer Gesamtaussage zusammenführen

|

II |

| begründen, zeigen |

Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

|

II, III |

| berechnen, bestimmen |

aus Größengleichungen physikalische Größen gewinnen

|

I, II |

| beschreiben |

Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben

|

I, II |

| bestätigen |

die Gültigkeit einer Hypothese, Modellvorstellung, eines Naturgesetzes durch ein Experiment verifizieren

|

II |

| bestimmen |

einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren

|

I, II |

| beurteilen |

zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

|

II, III |

| bewerten |

Sachverhalte, Gegenstände, Methoden, Ergebnisse etc. an Beurteilungskriterien oder Normen und Werten messen

|

II, III |

| darstellen |

Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden und Bezüge in angemessenen Kommunikationsformen strukturiert wiedergeben

|

I, II |

| deuten |

Sachverhalte in einen Erklärungszusammenhang bringen

|

II |

| diskutieren, erörtern |

in Zusammenhang mit Sachverhalten, Aussagen oder Thesen unterschiedliche Positionen bzw. Pro- und Contra-Argumente einander gegenüberstellen und abwägen

|

II, III |

| dokumentieren |

alle notwendigen Erklärungen, Herleitungen und Skizzen darstellen

|

I, II |

| durchführen (Experimente) |

an einer Experimentieranordnung zielgerichtete Messungen und Änderungen vornehmen

|

I, II |

| entwerfen, planen (Experimente) |

zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung erfinden

|

II, III |

| entwickeln, aufstellen |

Sachverhalte und Methoden zielgerichtet miteinander verknüpfen. Eine Hypothese, eine Skizze, ein Experiment, ein Modell oder eine Theorie schrittweise weiterführen und ausbauen

|

III |

| erklären |

einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen

|

II |

| erläutern |

einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

|

II |

| ermitteln |

einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formulieren

|

I, II |

| herleiten |

aus Größengleichungen durch mathematische Operationen eine physikalische Größe freistellen

|

II, III |

| interpretieren, deuten |

kausale Zusammenhänge in Hinblick auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und abwägend herausstellen

|

II, III |

| nennen, angeben |

Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen

|

I |

| skizzieren |

Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert übersichtlich darstellen

|

I,II |

| strukturieren, ordnen |

vorliegende Objekte kategorisieren und hierarchisieren

|

II |

| überprüfen, prüfen, testen |

Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und eventuelle Widersprüche aufdecken

|

II, III |

| vergleichen |

Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln

|

II |

| zeichnen |

eine möglichst exakte grafische Darstellung beobachtbarer oder gegebener Strukturen anfertigen

|

II |