Fachbezogene Vorbemerkungen

1. Fachspezifischer Bildungsauftrag (Bildungswert des Faches)

Das Wahlfach Literatur und Theater ergänzt den Fächerkanon des Beruflichen Gymnasiums im sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld. Darin hat es den besonderen Auftrag der literatur- und theaterästhetischen Bildung auf produktions- und rezeptionsästhetischer Ebene.

Literatur und Theater bieten den Rezipientinnen und Rezipienten die Möglichkeit, vor der Folie des künstlerischen Produkts (Text, Inszenierung, Performance etc.) eigene Erfahrungen zu reflektieren. Beide Formen fordern dazu auf, sich mit Bestehendem kritisch auseinanderzusetzen und scheinbar Festgeschriebenes zu hinterfragen. Sie folgen ästhetischen Regeln in Abhängigkeit von der jeweiligen Gesellschaft und Kultur und thematisieren darüber hinaus Grundfragen der menschlichen Existenz, die über die Entstehungszeit hinausweisen.

Die Auseinandersetzung mit Literatur und Theater eröffnet damit politisch und gesellschaftlich relevante Themenfelder und befähigt zur Bewältigung individueller und gesellschaftlicher Aufgaben und Herausforderungen.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Darstellenden Spiel die Möglichkeit, sich mit Wirklichkeit auseinanderzusetzen, sie nachzugestalten, in Frage zu stellen und neue Wirklichkeiten zu entwerfen. Die wechselseitige Verbindung von Wahrnehmen, Erfahren, Gestalten und Reflektieren leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Schülerinnen und Schüler die eigene Weltsicht und die anderer Menschen erfahren, erproben und kritisch hinterfragen und damit ein Verhältnis zu sich und unserer Welt entwickeln können.

Die Inhalte und die handlungsorientierten Arbeitsweisen des Faches Literatur und Theater fördern die ganzheitliche Persönlichkeitsbildung und Schlüsselqualifikationen wie problemlösendes Denken, Kreativität, Kooperationsfähigkeit, das Denken in Modellen und symbolischen Zusammenhängen. Diese sind unabdingbar für ein gelingendes Leben in einer pluralistischen und demokratisch verfassten Gesellschaft, für die Bewältigung beruflicher Anforderungen und die Studierfähigkeit.

Fachliche und methodische Kenntnisse, die im Fach Deutsch bisher erworben worden sind, und Fertigkeiten im Umgang mit modernen Medien können im Fach Literatur und Theater spielerisch-experimentell, zugleich aber auch ergebnisorientiert, angewendet werden. Der Begegnung mit Literatur (und mit Kunst allgemein) kommt eine wichtige Bedeutung zu: Sowohl im analytisch-rezeptiven als auch im kreativ-experimentellen Umgang mit Literatur werden bei den Schülerinnen und Schülern Kreativität, Phantasie, Empathie und ästhetisches Empfinden gefördert. Sie erweitern einerseits durch Perspektivwechsel ihre eigene Wahrnehmung, andererseits erschließt sich ihnen durch eine Betrachtungsweise, die über die rein funktionale hinausgeht, ein ganzheitlicher Sinnhorizont.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben in der gestalterischen Auseinandersetzung im Ensemble demokratische Kompetenzen und werden in die Lage versetzt, verantwortungsvoll und mitmenschlich zu handeln. Sowohl im rezeptiven als auch im kreativen und insbesondere theatralisch-gestaltendem Umgang mit Literatur werden die Schülerinnen und Schüler zu flexibler Perspektivübernahme aufgefordert. Der spielerisch-kreative Umgang mit fiktionalen und nichtfiktionalen Texten und das bewusste körperliche Agieren und Erleben in der Gruppe fördern die persönliche Entwicklung der jungen Erwachsenen und befähigen sie zu einer intensiveren Körperwahrnehmung. Sie lernen Elemente der Selbstregulation wie Wahrnehmungs- und Entspannungstechniken, Atem-, Körper- und Stimmübungen kennen, erwerben in der theaterpraktischen Arbeit Möglichkeiten des Selbstausdrucks und erfahren dabei Selbstwirksamkeit. Dadurch gewinnen sie sowohl Selbstbewusstsein als auch relevante Kompetenzen in der sozialen Interaktion sowie Empathie, Toleranz und Akzeptanz anderer Lebensmodelle.

Sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Rahmen wird bei den Schülerinnen und Schülern durch den Unterricht die Grundlage für ein umfassendes Interesse an der kulturellen und ästhetischen Bedeutung von Literatur und Theater gelegt. Sie machen zudem die Erfahrung einer aktiven, kreativen Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Gegenwart.

2. Fachliche Aussagen zum Kompetenzerwerb, prozessbezogene Kompetenzen

Das Fach Literatur und Theater vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine grundlegende Bildung im produktiv-ästhetischen Umgang mit Literatur und in den darstellenden Künsten. Es greift Impulse aus den anderen künstlerischen Fächern sowie aus den Fremdsprachen und den Gesellschaftswissenschaften auf und nutzt die Möglichkeiten traditioneller Inszenierungstechnik wie auch moderner Medien.

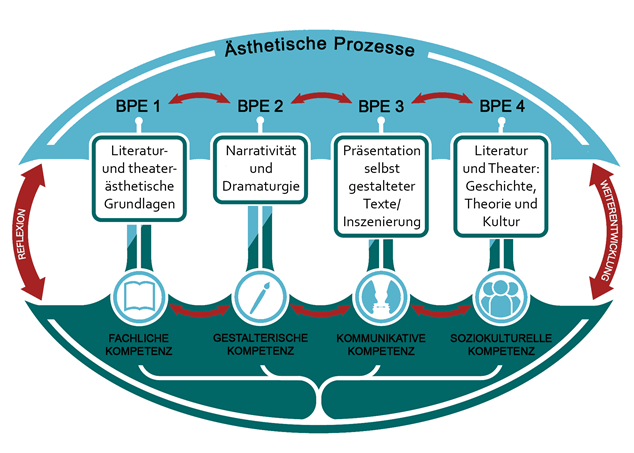

Ziel ist die Entwicklung einer ästhetischen Handlungskompetenz, die sich in vier prozessorientierte Kompetenzbereiche auffächert (vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Darstellendes Spiel der KMK i. d. F. vom 16.11.2006):

- Die Sachkompetenz umfasst literarische und theatrale Grundkenntnisse und -fertigkeiten. Dazu gehört der Umgang mit grundlegenden Fachbegriffen, verschiedenen Zeichensystemen, szenischen Strukturen und einzelnen Gestaltungselementen sowie das Analysieren und Reflektieren eigener und fremder ästhetischer Produkte.

- Ihre Gestaltungskompetenz erweitern die Schülerinnen und Schüler, indem sie gezielt und reflektiert literarische und theatrale Mittel in eigenen ästhetischen Prozessen anwenden.

- Ihre kommunikative Kompetenz der Deutung, Analyse und Reflexion eigener und fremder Texte stärken die Schülerinnen und Schüler unter Anwendung der Fachterminologie und Verwendung von Qualitätskriterien. Sie begreifen Literatur und Theater als kommunikative Akte.

- Ihre soziokulturelle Kompetenz fördern die Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit relevanten Aspekten der Literatur- und Theaterkultur, -theorie und -geschichte, die in inhaltlichem Zusammenhang mit den eigenen Projekten stehen. Sie erfahren Literatur und Theater im Vergleich zu anderen medial vermittelten darstellenden Künsten wie z.B. Film und Hörspiel und werden zu politischer und kultureller Teilhabe befähigt.

Diese Kompetenzen werden an den Inhalten, wie sie in den Bildungsplaneinheiten aufgeführt werden, erworben.

Im Zentrum des Unterrichts steht der produktive Umgang mit Texten. Dabei wird von einem erweiterten Textbegriff ausgegangen, der alle medialen Darstellungsformen enthält. Die Gestaltungsaufgaben werden zunehmend anspruchsvoller und auf höherem Niveau bearbeitet, wobei die Themenfelder jederzeit mehr oder weniger stark ineinandergreifen, dennoch können die verschiedenen BPE inhaltlich miteinander verknüpft werden.

Grundlegende Methoden in allen BPE sind die Gruppen- und Ensemblearbeit, das kreative Schreiben und die Improvisation. Durchgängig begleitendes Arbeitsprinzip ist die kritische Reflexion, sowohl als Verstehensleistung vorliegender Texte als auch bei dem kritischen, sprachlich angemessenen Feedback eigener und fremder Arbeiten.

Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan

Der Bildungsplan zeichnet sich durch eine Inhalts- und eine Kompetenzorientierung aus. In jeder Bildungsplaneinheit (BPE) werden in kursiver Schrift die übergeordneten Ziele beschrieben, die durch Zielformulierungen sowie Inhalts- und Hinweisspalte konkretisiert werden. In den Zielformulierungen werden die jeweiligen fachspezifischen Operatoren als Verben verwendet. Operatoren sind handlungsinitiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. Die für das jeweilige Fach relevanten Operatoren sowie deren fachspezifische Bedeutung sind jedem Bildungsplan im Anhang beigefügt. Durch die kompetenzorientierte Zielformulierung mittels dieser Operatoren wird das Anforderungsniveau bezüglich der Inhalte und der zu erwerbenden Kompetenzen definiert. Die formulierten Ziele und Inhalte sind verbindlich und damit prüfungsrelevant. Sie stellen die Regelanforderungen im jeweiligen Fach dar. Die Inhalte der Hinweisspalte sind unverbindliche Ergänzungen zur Inhaltsspalte und umfassen Beispiele, didaktische Hinweise und Querverweise auf andere Fächer bzw. BPE.

Der VIP-Bereich des Bildungsplans umfasst die Vertiefung, individualisiertes Lernen sowie Projektunterricht. Im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden Stunden sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt und bei der Weiterentwicklung ihrer personalen und fachlichen Kompetenzen gefördert werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nutzen diese Unterrichtszeit nach eigenen Schwerpunktsetzungen auf Basis der fächerspezifischen Besonderheiten und nach den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Der Teil „Zeit für Leistungsfeststellung“ des Bildungsplans berücksichtigt die Zeit, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Leistungsfeststellungen zur Verfügung steht. Dies kann auch die notwendige Zeit für die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS), Nachbesprechung zu Leistungsfeststellungen sowie Feedback-Gespräche umfassen.