Suchfunktion

4. Anhang

4.2 Übersicht verbindlicher Begriffe

| Klassen 1/2 | Klassen 3/4 | |

|---|---|---|

| Wort | Buchstabe, Selbstlaut, Mitlaut, Konsonant | Alphabet Vokal |

| Silbe | ||

| Wortbaustein Vorbaustein, Nachbaustein |

||

| Wortarten | ||

| Wortfamilien | ||

| Wortfelder | ||

| Wortstamm | ||

| Nomen, Einzahl, Mehrzahl | Pronomen | |

| Verb | Verb – Grundform, Personalform | |

| Zeitstufen: Vergangenheit (gesprochene und schriftliche Vergangenheit), Gegenwart, Zukunft |

||

| Adjektiv | Adjektiv – Grundform, Vergleichsstufe | |

| bestimmter und unbestimmter Artikel | ||

| Ableitungen | ||

| Zusammensetzungen bilden | ||

| Fragewörter | ||

| Satz | Satz, Satzschlusszeichen: Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz |

Satzzeichen: Punkt, Komma bei Aufzählungen, Doppelpunkt, Redezeichen wörtliche Rede |

| Satzglieder: Prädikat Subjekt als Wer- oder Was-Ergänzung Objekt als Wen- oder Was-Ergänzung Objekt als Wem-Ergänzung sprachliche Operationen: umstellen, ersetzen, ergänzen, weglassen Satzart: Aussage‑, Frage‑, Ausrufesatz, Ergänzungen: Satzglied (einteilige, mehrteilige Ergänzung) |

||

| Text | Titel, Inhaltsverzeichnis, Kapitel Überschrift, Zeile, Absatz, Spalte |

Zwischenüberschrift |

| Abbildung, Tabelle | Diagramm, Schaubild | |

| (Hyper‑)link | ||

| Autor/Autorin, Handlung, Figur, Reim, Vers, Strophe, Dialog, Sprecher, Erzähler | ||

| Sprachliche Gestaltungsmittel: Wiederholung, Vergleich |

4.3 Wortschatz

Auch das bewusste Üben und Sich-Merken der Schreibweise von einzelnen Wörtern trägt zur Rechtschreibkompetenz bei. Um eine hohe Wirksamkeit zu erzielen, werden die Übungswörter nach vier Kriterien ausgewählt:

- „Besonders häufig vorkommende Wörter“ sind vor allem Funktionswörter. Schon im Anfangsunterricht ist es sinnvoll, diese mit den Kindern parallel zum lautentsprechenden Schreiben einzuüben, sodass sie nach und nach aus dem orthographischen Gedächtnis direkt abgerufen werden können.

- Individuelle Wörter sind die Wörter der einzelnen Kinder, die sie für ihre eigenen Geschichten benötigen oder die ihnen beim Schreiben nicht leichtfallen. Diese ergänzen den Modellwortschatz, der bedeutsame orthografische Elemente in den Fokus der Kinder rückt.

- Wörter, die gerade im Klassenverband (durch Ereignisse, Projekte, …) eine wichtige Rolle spielen, bilden den stets zu erweiternden Klassenwortschatz.

- Häufig vorkommende Fremdwörter sowie Merkwörter werden mit den Kindern geübt. Das Unterscheiden von Kernwörtern und Fremdwörtern wird im Unterricht behandelt.

| Funktionswörter (siehe Rechtschreibrahmen Seite 27 und 29) |

|

| Funktionswörter (siehe Rechtschreibrahmen Seite 27 und 29) |

|

| ab, als, am, an, auf, aus, bin, bis, bist, da, das, der, die, du, ein(‑), er, es, haben, hat, ich, im, in, ins, ist, ja, man, mir, mit, nein, nur, ob, sie, sind, so, um, und, uns(‑), von, vor, war, wir, zu, zum, zur aber, all(‑), also, auch, bei, beim, beide(‑), dann, dein(‑), denn, deshalb, dies(‑), doch, durch, einige(‑), etwas, für, ganz, gegen, hast, hatte, hinter, ih(‑), jede(‑), kein(‑), manch(‑), mein(‑), nach, nachdem, neben, nicht, nichts, noch, ohne, sehr, seid, sein, seit, sich, sogar, solch(‑), sondern, trotzdem, über, unter viel(‑), während, wegen, weil, welch(‑), wenig(‑), wenn, werden, wie, wird, wohl, wurde(‑), zwar, zwischen | |

| Modellwörter (siehe Rechtschreibrahmen Seite 27 und 29) |

individuelle Modellwörter |

| lautentsprechende Modellwörter, Modellwörter zu orthographischen Phänomenen, Merkwörter zu orthographischen Bereichen sowie wichtige Eigennamen (siehe Grundwortschatz für den Rechtschreibunterricht an den Grundschulen in Baden - Württemberg, Klassen 1 bis 4) |

|

| Klassenwortschatz, Kernwortschatz |

|

4.4 Verweise

Das Verweissystem im Bildungsplan 2016 unterscheidet zwischen fünf verschiedenen Verweisarten. Diese werden durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet:

Die Darstellungen der Verweise weichen im Web und in der Druckfassung voneinander ab.

Darstellung der Verweise auf der Online-Plattform

Verweise auf Teilkompetenzen werden unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz als anklickbare Symbole dargestellt. Nach einem Mausklick auf das jeweilige Symbol werden die Verweise im Browser detaillierter dargestellt (dies wird in der Abbildung nicht veranschaulicht):

|

Darstellung der Verweise in der Druckfassung

In der Druckfassung und in der PDF-Ansicht werden sämtliche Verweise direkt unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz dargestellt. Bei Verweisen auf andere Fächer ist zusätzlich das Fächerkürzel dargestellt (im Beispiel „KUW“ für „Kunst/Werken“):

|

Gültigkeitsbereich der Verweise

Sind Verweise nur durch eine gestrichelte Linie von den darüber stehenden Kompetenzbeschreibungen getrennt, beziehen sie sich unmittelbar auf diese.

Stehen Verweise in der letzten Zeile eines Kompetenzbereichs und sind durch eine durchgezogene Linie von diesem getrennt, so beziehen sie sich auf den gesamten Kompetenzbereich.

|

4.5 Abkürzungen

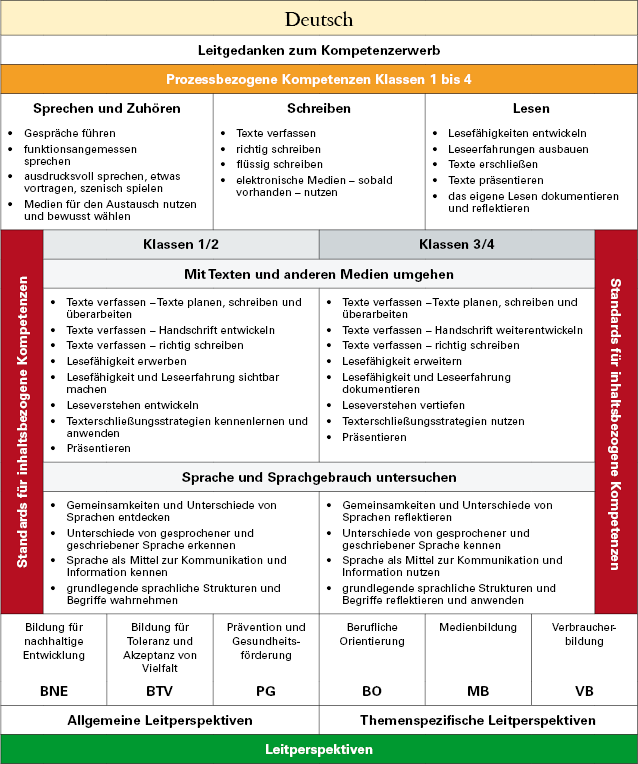

Leitperspektiven

| Allgemeine Leitperspektiven | |

| BNE | Bildung für nachhaltige Entwicklung |

| BTV | Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt |

| PG | Prävention und Gesundheitsförderung |

| Themenspezifische Leitperspektiven | |

| BO | Berufliche Orientierung |

| MB | Medienbildung |

| VB | Verbraucherbildung |

Fächer der Grundschule

| Abkürzung | Fach |

|---|---|

| BSS | Bewegung, Spiel und Sport |

| D | Deutsch |

| E | Englisch |

| F | Französisch |

| KUW | Kunst/Werken |

| M | Mathematik |

| MUS | Musik |

| RAK | Altkatholische Religionslehre |

| RALE | Alevitische Religionslehre |

| REV | Evangelische Religionslehre |

| RISL | Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung |

| RJUED | Jüdische Religionslehre |

| RRK | Katholische Religionslehre |

| RSYR | Syrisch-Orthodoxe Religionslehre |

| SU | Sachunterricht |

4.6 Geschlechtergerechte Sprache

Im Bildungsplan 2016 wird in der Regel durchgängig die weibliche Form neben der männlichen verwendet; wo immer möglich, werden Paarformulierungen wie „Lehrerinnen und Lehrer“ oder neutrale Formen wie „Lehrkräfte“, „Studierende“ gebraucht.

Ausnahmen von diesen Regeln finden sich bei

- Überschriften, Tabellen, Grafiken, wenn dies aus layouttechnischen Gründen (Platzmangel) erforderlich ist,

- Funktions- oder Rollenbezeichnungen beziehungsweise Begriffen mit Nähe zu formalen und juristischen Texten oder domänenspezifischen Fachbegriffen (zum Beispiel „Marktteilnehmer“, „Erwerbstätiger“, „Auftraggeber“, „(Ver‑)Käufer“, „Konsument“, „Anbieter“, „Verbraucher“, „Arbeitnehmer“, „Arbeitgeber“, „Bürger“, „Bürgermeister“),

- massiver Beeinträchtigung der Lesbarkeit.

Selbstverständlich sind auch in all diesen Fällen Personen jeglichen Geschlechts gemeint.

4.7 Besondere Schriftauszeichnungen

Klammern und Verbindlichkeit von Beispielen

Im vorliegenden Fachplan sind einige Begriffe in Klammern gesetzt. Steht vor den Begriffen in Klammern „zum Beispiel“, so dienen die Begriffe lediglich einer genaueren Klärung und Einordnung. Begriffe in Klammern ohne („zum Beispiel“) sind ein verbindlicher Teil der Kompetenzformulierung.

Beispiel 1: „Die Schülerinnen und Schüler können freie Schreibzeiten nutzen (zum Beispiel Klassenbriefkasten, Briefpartnerschaften, Geschichten‑, Gedichts- oder Witzbuch der Klasse, Einladungsschreiben, Plakate für Klassenevents).“

Hier dienen die Beispiele in der Klammer zur Verdeutlichung.

Beispiel 2: „Die Schülerinnen und Schüler können bei Verständnisschwierigkeiten Verstehenshilfen anwenden (nachfragen, nachlesen, Wörter nachschlagen).“

Hier sind die Begriffe verbindlicher Teil der Kompetenzformulierung.